2020年1月31日以来,全国各地陆续通报多起“以危险方法危害公共安全罪”案例,相关犯罪嫌疑人集中被追究刑事责任。在疫情防控大背景下,执行严格刑事政策、坚决打击违法犯罪,是为疫情防控助力的应有之义。但在严格刑事政策的指导下,该罪在司法实务中是否存在扩大适用的情况,也是我们应当关注的问题。本文就该罪法律适用上值得关注的“主观故意”认定和“危险方法”的危险性这两方面进行简要分析。

一、案情简介

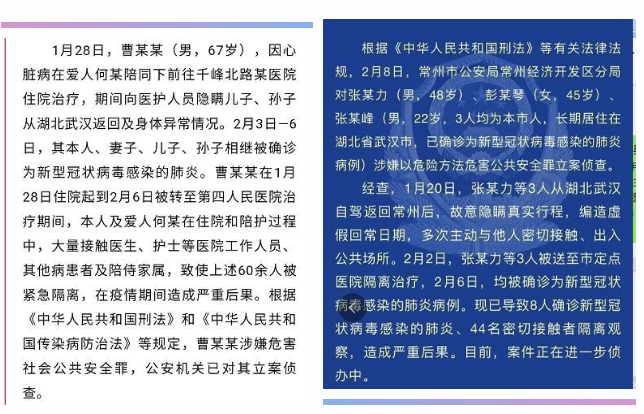

2020年1月31日,西宁警方通报一起以危险方法危害公共安全罪。犯罪嫌疑人苟某长期在武汉务工,返宁后拒不执行西宁市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控要求,故意隐瞒真实行程和活动,编造虚假归宁日期信息,对自己已有发热、咳嗽等症状刻意隐瞒,欺骗调查走访人员,且多次主动与周边人群密切接触。现苟某因涉嫌以危险方法危害公共安全罪被公安机关立案侦查,采取相关措施,并隔离收治。

上述案例为疫情防控期间全国第一起因隐瞒疫区接触史、瞒报疫情等行为被立案侦查的“以危险方法危害公共安全罪”案例。此后,全国各地公安机关陆续公布相关案例上百起。查询相关通报,被立案的犯罪嫌疑人基本具有以下共同特点:

✦第一、已被确诊为新型冠状病毒感染的肺炎;

✦第二、隐瞒疫区接触史;

✦第三、在公共场合与不特定人接触且未采取保护措施。

二、争议问题

1、如何认定犯罪嫌疑人“追求或放任病毒传播,以致危害公共安全”的犯罪故意?

确诊前,犯罪嫌疑人在不知晓自身病情的情况下,在公共场合无保护措施接触他人。确诊后,犯罪嫌疑人被强制隔离,不存在隐瞒疫情,接触他人的可能。那么,犯罪嫌疑人如何在确诊前明知自身具有感染他人的危险性?

2、“与他人接触、未如实上报”等行为,其危险性是否与放火、决水等危害公共安全的行为有相当性?

《刑法》第114条规定:“放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全,尚未造成严重后果的,处三年以上十年以下有期徒刑。”可见,与该罪并列的危险方法为放火、爆炸、投毒,该罪作为上述行为的兜底罪名,那么必然要求危险方法与上述方式具有相当性。而被通报的“与他人接触、未如实上报”等行为,其危险性是否与上述行为有相当性?

三、关于争议问题的反思与分析

1、关于“如何认定行为人主观故意”的思考

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定:“故意传播突发传染病病原体,危害公共安全的,依照刑法第一百一十四条、第一百一十五条第一款的规定,按照以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。”依据刑法规定和相关司法解释,本罪主观方面为故意。见之于通报案例,即要求行为人明知自身行为会造成病原体传播,仍隐瞒接触史、拒不隔离、未做防护措施与不特定他人接触,追求或放任这种结果的发生。关于本罪的犯罪故意,我认为应当分为两种情况进行讨论:

第一种系大部分通报中所述:“确诊前,大量与他人接触,造成多人被隔离。”笔者认为,通报案例对该类案件的法律适用有误。该种情形不应当认定为具有“以危险方法危害公共安全”的犯罪故意。

首先,不能以“确诊感染”倒推行为人的主观故意。有过武汉接触史,并不会必然导致感染冠状病毒,而被通报案例均是在犯罪嫌疑人确诊后倒推其“明知”自身携带病毒并企图或者放任传染他人。实际上,他们在接触他人时,还不知道自身已经感染病毒。退一步讲,即便是有一定医学专业知识的研究人员,也经历了从“不存在人传人”到“有限人传人”再到“人传人”认知过程。何况普通的社会公众?社会公众关于新型冠状病毒的认知也存在一个过程,大多数病毒携带者并不知道自身行为会导致病毒传播。因此,即便犯罪嫌疑人有过武汉接触史,虽然知道自身具有感染病毒的危险性,但犯罪嫌疑人接触他人的过程中,可能还不知道有传染他人的可能,自然也谈不上具有放任病毒传播的间接故意。

其次,犯罪嫌疑人未做防护期间接触的人,多为亲朋好友。基于常情常理,其心理状态绝非“我要将病毒传染给他们”,而更可能是“我不是病毒感染者”。“我不是病毒感染者”,是一种疏忽大意没有认识到自己可能已经感染病毒的过失心态,而非明知的故意心态。

因此,笔者认为,对于上述被通报行为,应当结合立案的具体时间、具体情况来认定犯罪故意,即结合犯罪嫌疑人对自身情况、病毒传播的认知来具体判断,不应当一律认定其具有“以危险方法危害公共安全”的主观故意。对于在全国普及新型肺炎知识、已经认识到“人传人”后,仍与他人接触,造成冠状病毒有传播风险的犯罪嫌疑人,以“过失以危险方法危害公共安全罪”或“妨害传染病防治罪”对其进行处罚,更能做到罪责刑相适应。最高人民检察院2月11日对外发布的首批十个妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例中,四川南充孙某某涉嫌妨害传染病防治案便可印证笔者上述观点。

第二种情况,确诊为新型肺炎或被列为疑似病例后,仍拒绝隔离治疗或隔离期未满脱离治疗,进入公共场所的。这种情况,应当认定为“以危险方法危害公共安全罪”。

2020年2月6日,最高人民法院、最高人民检察院公安部、司法部针对目前疫情防控新形势,出台《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》(简称“《意见》”),就该罪在疫情防控期间的适用做出了明确规定。该《意见》第二条规定:“要准确适用法律,依法严惩抗拒疫情防控措施犯罪。故意传播新型冠状病毒感染肺炎病原体,具有下列情形之一,危害公共安全的,依照刑法第一百一十四条、第一百一十五条第一款的规定,以以危险方法危害公共安全罪定罪处罚:1.已经确诊的新型冠状病毒感染肺炎病人、病原携带者,拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗,并进入公共场所或者公共交通工具的;2.新型冠状病毒感染肺炎疑似病人拒绝隔离治疗或者隔离期未满擅自脱离隔离治疗,并进入公共场所或者公共交通工具,造成新型冠状病毒传播的。3.其他拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的防控措施,引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险的,依照刑法第三百三十条的规定,以妨害传染病防治罪定罪处罚。”

该意见明确了主观故意的认定标准,即要求确诊或被列为疑似后,仍拒绝隔离,主动与他人接触。这为疫情期间罪名的准确适用提供了明确指导,在有效打击违法犯罪的同时,也杜绝了冤假错案的发生。

2、关于本罪行为危险相当性的思考

本罪并列的放火、爆炸、投毒等行为,均有单独的罪名予以惩处,上述行为具有明确的暴力性、人身危险性。因此,而若以“以危险方法危害公共安全罪”追究刑法尚未明确的行为的刑事责任,该行为的严重程度应当与上述行为存在相当性。那么,如何认定相关行为与法条列举的行为具有相当性呢?

笔者认为,应当依据明确的司法解释进行定罪处罚,严格执行罪刑法定原则。如非法经营罪中,除明确列举的经营专卖物品、买卖进出口许可证、非法从事资金结算行为外,还有 “违反国家规定,从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。”也正因为该条规定的存在,让非法经营沦为最大的“口袋罪”。而为明确非法经营的适用,最高法陆续出台数十个司法解释,明确非法经营的入罪界限。最高法《关于准确理解和适用刑法中“国家规定”的有关问题的通知》明确规定:“对被告人的行为是否属于刑法第二百二十五条第(四)规定的‘其它严重扰乱市场秩序的非法经营行为’,有关司法解释未作明确规定的,应当作为法律适用问题,逐级向最高人民法院请示”。换言之,想要对所谓的非法经营行为定罪处罚,必须以刑法以及相关司法解释的规定为准,不能由各级司法机关来类推适用,这就杜绝了法经营罪的随意适用,保持了法律适用的一致性和稳定性。

笔者认为,对相关行为是否具备危险性的认定,应当参照实务中认定非法经营罪的做法,必须依据明确司法解释,不得类推适用。而在本罪中,暂无明确规定来确定什么样的行为应当以“以危险方法危害公共安全罪”论处。

最高人民法院、最高人民检察院公安部、司法部最新出台的《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》,明确本罪的适用界限,明确了感染病毒后接触他人这种行为的危险性,让本罪的适用有了依据,同时也正说明“危险方法”的判定,要有法可依。

四、结语

刑事犯罪的主观故意认定,一定要做到主客观相一致。只以行为去入罪,容易造成客观归罪,错误适用刑法。而关于危险行为的相当性认定,一定要遵循罪行法定原则,禁止类推适用,以免把不属于犯罪的行为认定为犯罪。

“乱世用重典”,是形势所迫下的不得已之举,也是治理突发状况的必然要求。但正是因为打击力度的加大,也必然要更加严谨、准确的适用法律,才能在打击违法犯罪的同时,不至于出现冤假错案。